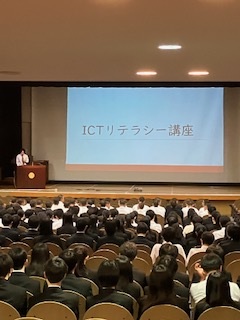

今年度、2年生は金曜日が講堂仏参の日です。本日は特別に、ICTリテラシー講座を受講しました。講師は情報科の草野智先生です。

SNSを利用する際に知っておくべきことを改めて確認していただきました。

何事も同じですが、ルールとマナーを守り、相手のことを思いやりながら利用したいものです。

本日、高校2年生と3年生が講堂に集まり、1学期の始業式と花まつりが挙行されました。

学校長の山脇先生は、2年生に「熟慮断行」という言葉を示され、個性を認め合いながら充実した1年間の学校生活を送るように、と話されました。

また、「黎明」という書も示され、その意味である夜明けにふさわしい1年を、とも話されました。龍谷大平安は来年150周年を迎えます。新たに完成した黎明館も利用しながら、気持ちも新たに過ごしていきましょう。

そして引き続き浄土真宗本願寺派布教使の渡辺有先生に花まつりのご講話を頂きました。「なぜ仏参があるのか」と考えたことはありませんか?という問いから、生き方についてのお話をしてくださいました。これまでの生きざまと、これからの生き方について考えられたのではないでしょうか?

新たな環境での学校生活が始まります。充実した1年間を過ごしましょう。

本日の仏参が2年生最後の仏参となりました。仏参講師は、生徒部部長の宮田先生です。

$FILE1

4月からは3年生となる2年生に向けて、今一度自分の姿勢、姿を振り返り、背筋がぴんと伸びるように、話されました。

3年生になる直前の今の時期は、3年生としてどのように過ごしていくのかを見据えた上で、これまでの高校生活2年間を振り返って初心を思い出し、仕切り直しをするのに絶好のチャンス、と知れました。入学直後に感じていた期待や気持ちを思い出せば、姿勢や行動を改められるはずです。

3年生として、立派な先輩の背中を後輩に示して学校全体を引っ張って、ぜひ来年の1年間ひかり輝いてほしい!とエールを送ってくださいました。

今日は、生徒たちがさまざまなテーマについて研究した結果をグループで発表する日でした。それは、コミュニケーション能力、情報活用能力、課題発見及び解決能力、論理的思考能力、想像力、その他自省心、寛容性、リーダーシップ、主体性などのスキルがどれだけ向上したかを示すためでした。生徒たちは全力を尽くしました。閉会式では、先生方から選ばれた優秀な3グループが発表を行いました。この後、龍谷大学社会学の教授から評価をいただき閉会の言葉が述べられました。無事に終了しました。

本日は京都も一面の雪景色が広がりましたが、その中で涅槃会を執り行いました。仏教をひらかれたお釈迦さまの事を思い過ごしました。

涅槃会のご講師は浄土真宗本願寺派布教使の三ヶ本義唯先生でした。

三ヶ本先生は、日常の中でもみられる何かしらの行為に込められた「願い」についてお話しされました。そして、私たちは阿弥陀様に願われている存在である、と知らせて頂きました。

自分はどのような人としてあるように、と願われているのか、心静かに考えたいものです。

本日の仏参は、11組12組副担任、国語科の松田清吉郎先生のご講話でした。松田先生は3年前には学年部長としてコロナ禍のもと、2年生を何とか研修旅行に引率されたそうです。その学年は入学式を挙行できなかった学年で、松田先生は入学後に何度もメッセージを発信されたそうです。今日はそのメッセージのひとつを読み上げて下さいました。

幸せを求めて生きている私たち。その幸せ・不幸せは何によって決まるのでしょうか?それを決める法則を一言で示されたのが「自業自得」。良い結果も悪い結果も、自分の行いが生み出したもの、という事が本来の意味だそうです。運命は誰かが決めたり、与えたりしたものではなく、自分自身が作っていくもの、ということです。もうひとつ「因果応報」という言葉も、運命がどのように決まるのかを教える言葉だそうです。「まいたタネに応じた結果が現れる」という意味です。そのタネの実がなるまでの時間はいろいろですが、必ず実を結びます。努力や学習の成果が現れるまで、粘り強くコツコツと続けていくことが大切です。

コツコツとタネまきをしても結果として現れない時は、まだ「因縁」のうちの縁が来ていない、つまり環境やきっかけがそろっていないということです。縁がそろうまで焦らず、コツコツと続けましょう。遅咲きと早咲きの違いはあっても、まいたタネは必ず芽生えます。

一生懸命頑張ってきたことは、その人に必ずタネとなって蓄えられています。焦らず慌てず、花を咲かせる暖かい日差しを待てばいいのです。

このように皆さんにエールを送っていただきました。ついついすぐに結果を求めてしまいがちですが、粘り強くコツコツと続けていくこと。勉強や部活、その他たくさんの場面で心に留めておきたいことばです。

本日6限目LHR時に、来週から始まる研修旅行の「結団式」が各コース(沖縄・ハワイ)に別れて実施されました。

研修旅行の目的や事前学習で学んだこと、またそれぞれ現地での多くの経験を通して、「平和」について深く考える機会にしてほしいと願っています。

全員がルールとマナーを守って、実りある研修旅行にしてくださ

本日の「報恩講」の法要、ご講師は本願寺布教使野田茜先生でした。親鸞聖人がいらっしゃったからこそ、今こうして私たちは仏法に出遇わせていただいたことに、まず感謝をさせていただくご縁です。

諺に「一日の計は朝にあり。一年の計は元旦にあり」とあるように、先生自らの今年一年の健康、幸せを願い、だれもが願いがある、と話を始められました。「きく地蔵ときかぬ地蔵」の話と自らの高校受験談から、心の底から私のことを願っていてくださる阿弥陀さまがいらっしゃることのありがたさを話されました。また、星新一さんの『ある年のクリスマスイブ』の話から、願いが叶えられる権利を放棄してまで、私のことを願ってくれる人がいることの話をされました。私のことを休むことなく願ってくださっている人、 父、母、家族、友人など、 ありがたいことです。

思えばこの宇宙の一切のものは、みんな願いを持って生きているのではないでしょうか。

願いに生きているのは、単に生物だけではありません。無生物も願いを持っているのです。風も水も願いを持っています。風は、気圧の低い方へ、という願いを持って、どんな小さな隙間でもひょうひょうと吹き抜けていきます。水は、地面の低い方へ、という願いを持って、そうそうと流れていきます。その願いをとどめれば、たちまち空気はよどみ、水は腐ってしまいます。

願いを持つことは尊いことです。願いに生きている人は、凜々としています。さっそうとしています。歩き方から違います。

みなさん、本当の願いを持ちましょう。そして、その願いを実現するために精一杯の努力をしてみてはいかがでしょう。

3学期の仏参開始。本日のお話は7・8組副担任、情報科の松田博一先生です。

3年生0学期と言われる今、希望の進路実現まで時間的に1年もない、1年の内に完結しなければならない今、「なぜ勉強をしなければならないのか」と問いかけられました。将来のため、受験のため、何のために……勉強するのかと自らの気づきを促す提起をされました。一方、先生は自らを振り返られ、勉強の目的をお経『正信偈』の中にある文言にヒントがあると気づかされたそうです。ひとりで解決できない問題は、人に話していけばよい、人につないでいけばいいのだ。人と人とのつながりを大事にし、バトンを渡して伝えていけば解決することもあるのだと気づかれ、そのためにも学びが必要である。人がひとりでものこどをやるにはムリがある。あのリレーのように人は「つなぐ」ことが好きなように、今、勉強しているのは、大きな視野に立てば、次につながっていくだろうということを信じてやるのではないだろうか。そして、学びの意義をそれぞれが理解し、少しずつ、一歩でも進んでいくことの期待を込めて締めくくられました。

進路選択では「何かができる自分」を目指さなければなりません。昔から勉強の好きな人は高々2割。仕方なくやっている人が3、4割。残りの5割近い人は勉強嫌いと相場は決まっているそうです。「勉強」とは、つとめてしいると書いているではありませんか。困難なことを努力して行うという意味です。嫌いでも、他人から、あるいは自分から自分に強いてやるものです。この1年、自分を試してみませんか。自分に無理強いしてでも勉強するというのは、みなさん一人ひとりの人としての総合力にかかることですから、健闘を期待しています。