私たちのちかい 一、自分の殻に閉じこもることなく

穏やかな顔と優しい言葉を大切にします

微笑(ほほえ)み語りかける仏さまのように

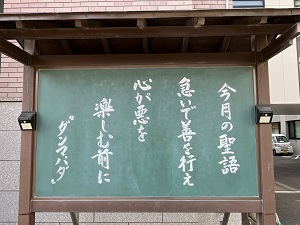

一、むさぼり、いかり、おろかさに流されず

しなやかな心と振る舞いを心がけます

心安らかな仏さまのように

一、自分だけを大事にすることなく

人と喜びや悲しみを分かち合います

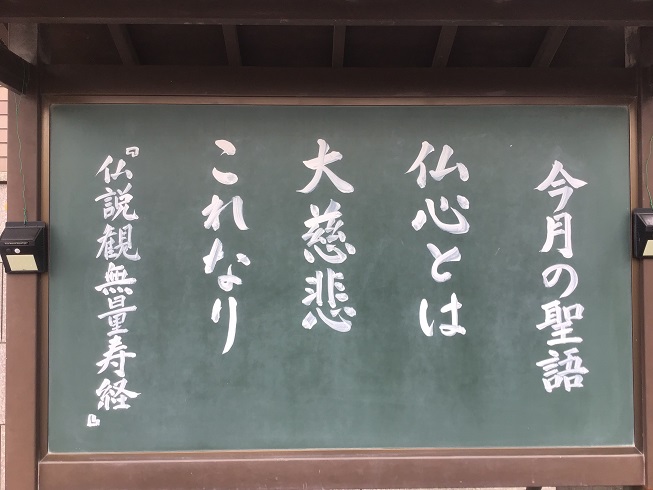

慈悲に満ちみちた仏さまのように

一、生かされていることに気づき

日々に精一杯つとめます

人びとの救いに尽くす仏さまのように

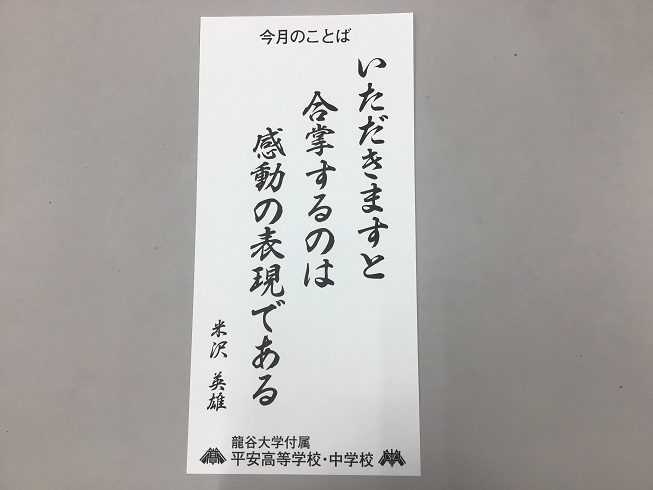

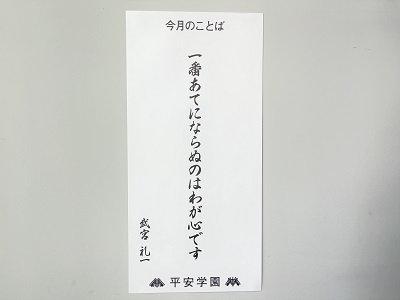

かつて大学で仏教学を教えていた頃に見た、ある学生が出したレポートが今でも鮮明に思い浮かぶ。その内容は、教科書に書かれていることには間違いはなく、正しいことばかりであろう。それに比べると祖母のことばは、間違っていることがあるかもしれない。でも祖母のことばには「あたたかみ」がある、と書かれていた。間違っていてもあたたかみを覚える、ということばが響いてくる。「あたたかみ」を感じる関係性は長い時間をかけて醸成されていくものであろう。すぐに結果を求められ、間違いがゆるされない風潮が強くなった社会である。私たちもまた、間違いがわかるとすぐに切り捨ててしまってはいないであろうか。切り捨てられる不安ではなく、どこまでもよりそい、丁寧に受け止めてくれる存在はあたたかい。

親鸞聖人は「この身は、いまは、としきはまりて候(そうら)へば、さだめてさきだちて往生し候はんずれば、浄土にてかならずかならずまちまゐらせ候ふべし」と、ご消息に述べられている。なんと人間的なあたたかさに満ちあふれたことばであることか。

現代は「待つ」ということばも消え失せようとしている。「待つ」ということばも再興させたい。それは、この語に限りなく人を思うこころ、あたたかみが込められているといってよいからである。置いてけぼりにさせてしまう待てない社会は冷たさを感じる。今こそ「あたたかさ」「待つ」ということに、心をよせていきたいものである。

「2025(令和 7)年 4 月 1 日(火曜日)本願寺新報『赤光白光』より」

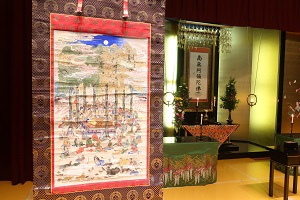

4月 御命日法要

○ 日時 4 月 15 日(火)16 時~

○ 場所 礼拝堂

○ 勤行 正信念仏偈

○ 法話 津守 秀憲 師(浄土真宗本願寺派布教使)