考古学部 日誌

11月5日火曜日 参加者:全員 記入者:1年

本日の内容

見学会明け初の部活は、部員同士で学んだことや感想を共有しました。今後の活動日誌で学んだことや感じたことを皆さんにもお伝えしていこうと思います。本日は、その一部をご紹介!

初めて訪れた平城宮跡には驚きが沢山あった。特に大極殿が二つあったことが印象に残った。第一次大極殿の建設法やデザイン、歴史を学べたのはもちろんのこと、聖武天皇の権力の大きさも一緒に実感することができた。(1年)

前来た時と着眼点を変えて学習することができた。特に印象に残ったのは東院庭園。初めて見て、その景色に感動したから。(2年)

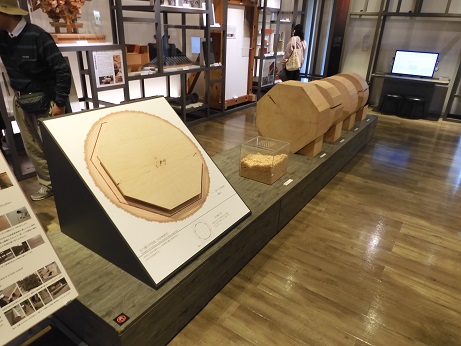

実際に見て、平城宮跡の規模や当時の仕事を体感できた。その技術が今に受け継がれていることが印象に残った。(2年)

門のできる過程は前に見たことがあり、感動していた。しかし、完成したものを初めて見るとそれを上回るほどの感慨深さを感じた。それだけではなく、遣唐使船で海を渡ることの過酷さも学べた。仏教を伝えるために日本へ来た鑑真は本当に偉大な人だったのだ、と考えられた。(2年)

政治の中心に立てたこと自体、感慨深いものだった。何回か訪れていたが、今までと違う第二次大極殿院や東院庭園などにも行け、より一層奈良時代を感じることができた。平城宮の規模そのものも、律令国家のスケールを示唆していた。また、歴史だけでなく文化も学ぶことができた。(2年)

好天のもと、スケールの大きな史跡平城宮跡から部員それぞれに得たものがあったようです。復元された実物大の建物はわかりやすく、基壇や礎石からかつての様子も想像出来たことでしょう。それもこれも、広大な遺跡がそのまま遺されているおかげです。棚田嘉十郎氏の偉大な業績も学べました。実りの多い、よく歩いた1日でした。